- HOME

- 大学案内

- 沿革・歴史

- 創基150周年記念

- JOYAMA通信150周年特別号

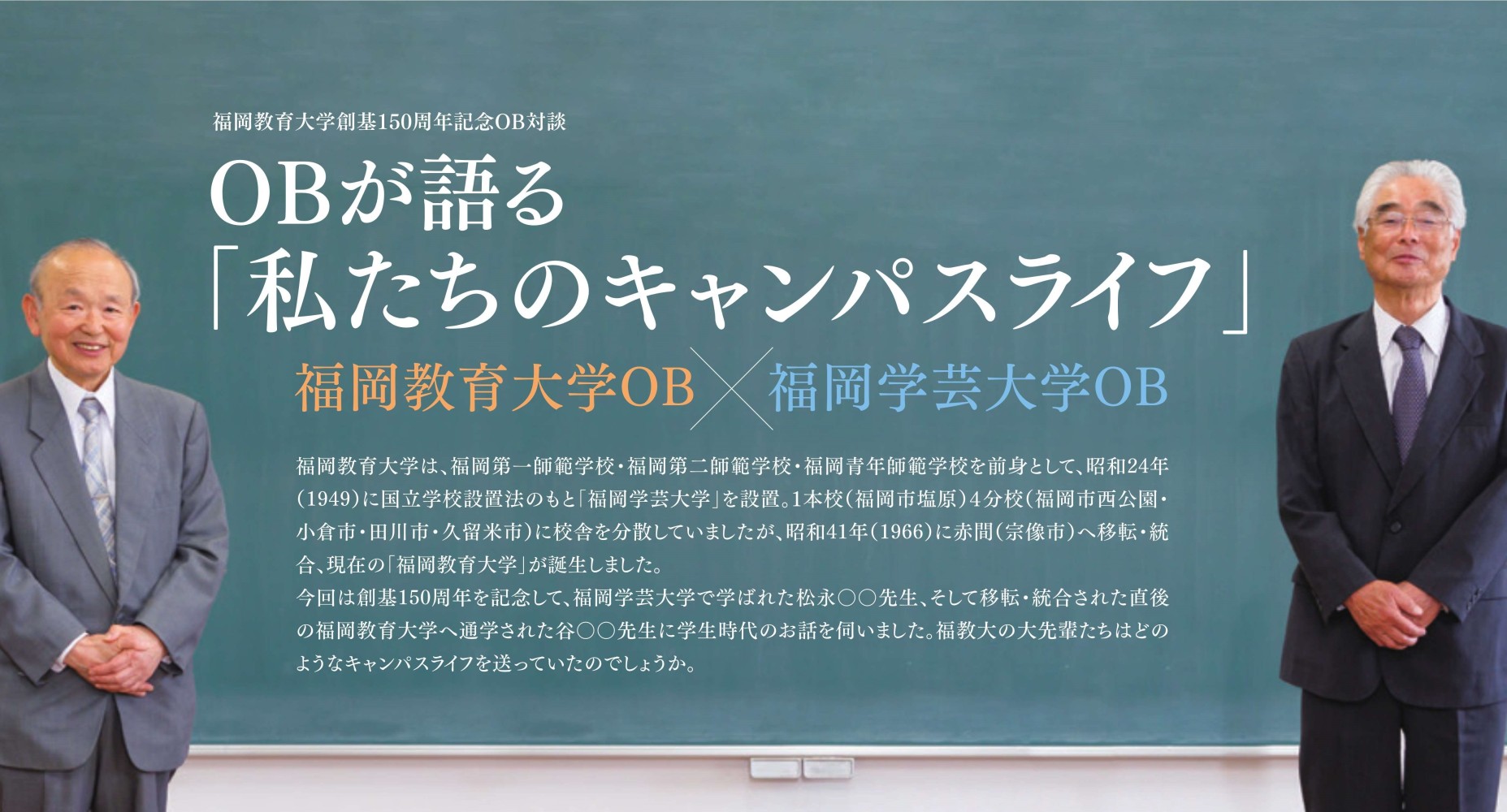

- 福岡教育大学OB×福岡学芸大学OB対談

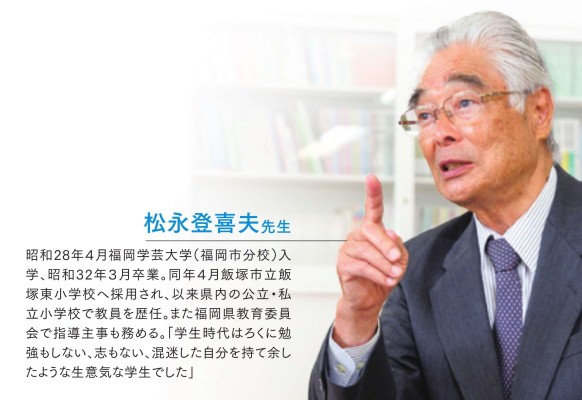

松永登喜夫先生

昭和28年4月福岡学芸大学(福岡市分校)入学、昭和32年3月卒業。同年4月飯塚市立飯塚東小学校へ採用され、以来県内の公立・私立小学校で教員を歴任。また福岡県教育委員会で指導主事も務める。「学生時代はろくに勉強もしない、志もない、混迷した自分を持て余したような生意気な学生でした」

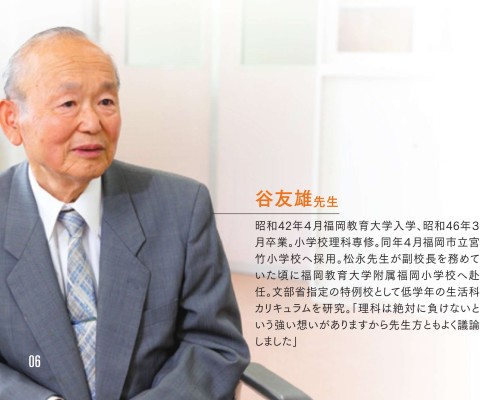

谷友雄先生

昭和42年4月福岡教育大学入学、昭和46年3月卒業。小学校理科専修。同年4月福岡市立宮竹小学校へ採用。松永先生が副校長を務めていた頃に福岡教育大学附属小学校へ赴任。文部省指定の特例校として低学年の生活科カリキュラムを研究。「理科は絶対に負けないという強い想いがありますから先生方ともよく議論しました」

4分校、赤間統合、大学創成期の学生たち

—お二人は大学時代からご面識があったのですか?

—学生同士は4分校の間で交流や行き来はあったのでしょうか?

—今とは環境が全然違うのですね。大学ではどんな講義が印象に残っていますか?

—小説の主人公みたいですね(笑)

谷先生 いえいえ、私の方が10年以上の後輩です。松永先生とは教員になって赴任先の福岡教育大学附属小学校で知り合いました。

松永先生 私は大学入学が昭和28年(1953)ですから。福岡教育大学がまだ前身の福岡学芸大学だった時代です。

—福岡学芸大学は校舎が福岡分校・小倉分校・田川分校・久留米分校の4カ所に分かれていたとか。松永先生はどちらの分校に通われていたのですか?

松永先生 入学して2年間は福岡分校でした。現在の附属福岡中学校がある西公園(福岡市中央区)の辺りですね。その後、3年次と4年次は大橋校舎(福岡市南区塩原)へ通いました。当時は「本校」と呼ばれていましたね。

—学生同士は4分校の間で交流や行き来はあったのでしょうか?

松永先生 どうでしょうか。私は部活で野球をしていたので他の分校と一緒に何度か練習したような覚えもありますが、その程度だった気がします。正直な話、私はここで代表してお話できるような立派な学生ではなかったんですよ。世の中はまだ戦後の混乱にありましたし、何より私自身が若くて考えが混迷していて。「教員になろう」「日本の教育をより良く」という志もなく、「教員くらいしか道がない」「教員にでもなるか」という考えで進路を選びましたから。

—そうなんですか!? 令和の学生には贅沢な選択に聞こえそうです。

松永先生 給与体系も今とは全く違いましたからね。私が就職した昭和32年(1957)の初任給は9700円、そういう時代です。教育の夢を持って先生を志した方ももちろんいらっしゃると思いますが、生きていくために選べる選択肢の中から仕事を見つけるような時代でした。

—今とは環境が全然違うのですね。大学ではどんな講義が印象に残っていますか?

松永先生 文学が好きだったので大学の図書館で借りて本はよく読みましたが、講義は…。「聞く意思がないなら出ていきなさい」と叱られて、そのまま教室を出て桜の咲く西公園で夏目漱石を読みふけったこともありました。

—小説の主人公みたいですね(笑)

松永先生 すごく生意気でしょう? 当時の福岡学芸大学には偉い先生もたくさんいらしたんですよ。後に都築学園グループを創られた都築賴助(つづきよりすけ)先生だったり、大濠公園の付近に福岡簡易保険事務センター(旧福岡地方簡易保険局)がありますが戦後は進駐軍に使われていて、そこで通訳をしていた方が英語を教えに来られていたり。恵まれた環境にいながら「必要な知識は教科書を読めば分かる」なんて思い込んで教えを請おうとしない、無知で恥ずかしい学生でした。

しかし、先生方は学生をよく見ておられました。ある時、教材研究の先生に呼びつけられて「君は講義に出席していないのに、なぜ出席の返事をしているのか」と叱られたんです。最初は何を言われているのか分からなかったんですが、どうやら野球部の仲間が気を利かせて出席の返事をしてくれていたようで。

—優良学生であったのではと想像していましたが、先生も私たちと同じように葛藤したり、迷ったりしながら、大学生活の中で成長されていったんですね。今度は谷先生の学生時代のお話も教えてください。

谷先生 昭和42年(1967)の入学です。福岡学芸大学が福岡教育大学へ改称されて、4分校が赤間へ移転を開始したのが昭和41年(1966)ですから、その翌年ですね。

—この敷地にキャンパスができたばかりの時期ということですね。どんな雰囲気でしたか?

谷先生 最初の印象は田舎だなぁと思いました。周りに何もなくて。赤間の駅からバスに乗り換えて通学していましたが、バスを降りると今度は坂道が続くんです。今みたいなアスファルトではなく、ただの砂利道で。だから、雨が降ると坂の上から赤土みたいな泥がどんどん流れてきてね。雨の日は家から長靴を履いて大学に向かいましたよ。

初めて教壇に立った教育実習の思い出

松永先生 私は附属小学校で4週間、教育実習をさせてもらいました。4年生のクラスでしたね。

谷先生 私も同じです。

松永先生 行けば何とかなるだろうという気持ちでしたが、どうにもならなかったのをよく覚えています。一緒によく遊んだけれど、授業になると子どもたちが全然いうことを聞かなくて。何の信念もなく、教科書をなぞるような授業をしたからでしょうね。ただ、この教育実習くらいから教員への自覚が少しずつ芽生え始めた気がします。

—当時は学習ボランティアなどもありませんし、子どもたちに「先生」と呼ばれるのも教育実習が初めてですよね?

谷先生 初めてだったと思います。ただ、僕は先生と呼ばれるよりも、あだ名で呼ばれることが多かったですね。まだ髪の毛もふさふさで眼鏡もかけていない、そんな僕の顔をじーっと見ながら子どもたちが「この人の顔、何かに似とらん?」って話しているんです。「あ、分かった!キューピーさんや!」と誰かが言い始めて、それから実習期間中ずっと「キューピー」と呼ばれました。

松永先生 子どもは上手だよね、センスがいい(笑)。

谷先生 面白いことに、就職して最初に受け持ったクラスでも「先生は何かに似とう」と始まって、僕は黙っていたんですが「あ、キューピーや」と同じあだ名を付けられました。そんな教え子たちも、もう60歳。今も連絡を取ると「谷先生」と言う子もいれば「キューピー」と呼ぶ子もいて、思い出ですね。

自身を見つめ教員への足がかりを築いた4年間

—大学生活はご自身にとってどんな時代だったと思いますか?

松永先生 劣等感の克服を行った4年間だったように思います。若さゆえの迷いや葛藤、混迷の時代を生きざるを得ない歯がゆさ、反発心、様々な混濁した想いがあり、だから心理学の講義に心惹かれたのかもしれません。心理学で「大学入学時の心理状態を心理学的に解明せよ」というテーマをもらったことがありましたが、あれをまとめたことが気持ちの整理につながったように思います。今思っても自分がどうして単位が取れたのか分からない。友人がこっそり代返してくれたように、先生方もお考えがあって気にかけてくださっていたんだと思います。扱いにくい学生だったでしょうに頭が下がる思いです。

—ご謙遜も多分に含まれていると思います。松永先生は長年、子どもたちと向き合い、学校や先生方と向き合い、教育委員会でもご尽力されました。谷先生とは福岡教育大学附属小学校の副校長時代に出会われたのですよね?

松永先生 附属小学校が文部省から特例校の指定を初めて受けた頃でした。小学校1・2年生の教科から理科と社会がなくなり世の中で少し騒動になっていた時代です。「生活科」という新しい科目の考えが正しければ学力が落ちることはない、それを子どもたちを証人に立証するのが私たちの使命でした。こうした前例のない研究は教科のプロで、かつ新しいことに懸命に取り組む先生がいないと叶いません。そういう時に谷先生たちが支えてくれました。

谷先生 赴任直後に大きなプレッシャーで最初は驚きました。でも、「よし。ならば理科を中心とした生活科を新しく組み立てよう」と腹を括って。子どもたちと西公園に行って木の実を拾ったり、植物に触れながら学習データをたくさん取りました。子どもが自ら探究する行為を拾い上げていって体験中心のカリキュラムを精査していったんです。しかし、松永先生は赴任前から私の事をご存知の様子でしたよね?

松永先生 優秀な人材の噂は耳に入ってくるものですよ。推薦する人が信頼できる人なら本人と面識がなくても私はあまり問題にしないんです。実際、人選に間違いはなかったですし、私は長い教員人生をいつもそういう人脈に恵まれて助けられてきましたから。

—福教大OBの絆ですね。最後にお二人から、今日の福教大で学ぶ学生たちへエールをお願いします。

松永先生 偉そうなことを言える学生生活を私は送っていません。ですが、自身の子ども時代を振り返ると小学校、中学校、高校、大学時代とお世話になった先生方のお顔と名前は全て思い出せます。80代の今も懐かしく思い出せるんです。先生というのはそういう存在ではないでしょうか。勉強は大切ですし、頑張る時は頑張らなくてはいけない。しかし、悩み過ぎなくていいこともあります。まだ起こっていないことに不安になったり心配しすぎたりせず、信念をもって一つひとつに全力を尽くしていけば道は拓けます。戦後の私たちはそうやって生きてきました。皆さんも逞しく頑張ってほしいと思います。

谷先生 子どもに信頼される先生を目指してほしいですね。学級が荒れる時は子どもと教師の間に対話が不足していることが多いように思います。「今から先生が話をします。15分間黙って話を聞けますか」としっかり子どもに言って聞かせる。また、子どもの話にも真摯に耳を傾ける。対話を通して子どもと信頼関係を築ける先生になっていただければ頼もしい限りですね。

—松永先生、谷先生、本日はありがとうございました!