2024/02/01

SDGsクラブのメンバーが九州大学水素エネルギー研究教育拠点を訪問しました

令和6年1月18日(木)に、本学のSDGsクラブの学生と顧問の石丸教授が九州大学水素エネルギー研究教育拠点を訪問し、水素エネルギー国際研究センターの見学や説明・質疑応答をとおして、環境にやさしくエネルギー安全保障に役立つ水素エネルギーの仕組みや現状について学びました。

福岡教育大学、九州大学水素エネルギー国際研究センターは、ともにESD活動支援センターの「地域ESD活動推進拠点」に登録されています。ESDとは「Education for Sustainable Development=持続可能な開発のための教育」を指し、地域ESD活動拠点は、様々なレベルで分野横断的に協働・連携してESDを推進することを目的としています。

福岡教育大学、九州大学水素エネルギー国際研究センターは、ともにESD活動支援センターの「地域ESD活動推進拠点」に登録されています。ESDとは「Education for Sustainable Development=持続可能な開発のための教育」を指し、地域ESD活動拠点は、様々なレベルで分野横断的に協働・連携してESDを推進することを目的としています。

今回の訪問・見学は、水素エネルギーの特性、製造・活用の現状についての理解をとおして、その開発や普及のための人材育成のあり方への知見を深めるとともに、地域ESD拠点どうしの連携の一つとしても意義があるものになりました。

水素エネルギーの活用・普及は、地球温暖化対策としてのカーボンニュートラルの実現に資するものです。SDGsの目標「7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」「13.気候変動に具体的な対策を」の実現に結びつきます。

今回の訪問により、水素エネルギーの普及には、技術的な側面だけでなく、他の再生可能エネルギーとの効果的な連動を可能にするための地域理解などの社会科学的な側面も必要であり、未知のものを受容できる思考力、コミュニケーション力などを軸とした人材育成が必要であることなど、教員を目指す本学学生に有意義な学びができました。

今後も、このような連携・交流をとおして、SDGs達成に向けたイノベーションの社会実装のための人材育成に向けた取組を進めていきます。

-

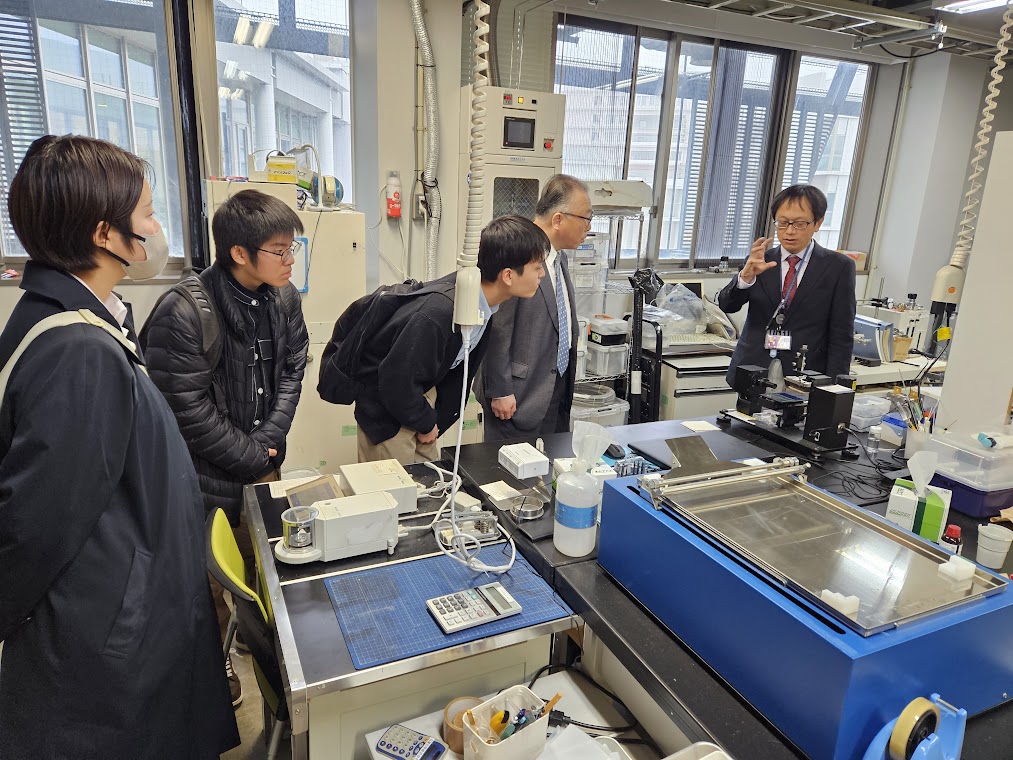

技術開発の研究現場の見学

技術開発の研究現場の見学

-

九州大学の西原教授による説明

九州大学の西原教授による説明

-

見学した水素ステーションと燃料電池自動車(FCV)

見学した水素ステーションと燃料電池自動車(FCV)