理科教育

教員一覧

物理教育

化学教育

生物教育

地学教育

教育工学

理科教育

Pick Up!

教授 福原達人

| 氏名 | 福原 達人(ふくはら たつんど) |

|---|---|

| 所属 | 理科教育研究ユニット |

| 出身地 | 群馬県 |

| 最終学歴 | 京都大学大学院 理学研究科博士後期課程 |

| 取得学位 | 博士(理学) |

| 本学着任 | 1999年 |

野外での観察・採集から始まる流れを大切に

専門の研究テーマについて

「植物形態学」です。植物の形態はきわめて多様性に富んでいます。植生を構成し、光合成を通じて生態系を支える植物の「形」の多様性は、生物多様性の重要な要素の一つです。また、われわれ人間は、有史以前から、形態によって植物の種類を見分け、衣食住や「薬」など、用途に応じて使い分けてきました。大学院在籍中は、主に、植物の種が系統進化する過程で、種子と果実の形態がどのように多様化したかを、ケシ科を材料として研究し、福教大赴任後は、花の雌雄性の時間的変化や果実の裂開様式の機能的な意義を実証する研究に取り組んでいます。

大学教員に進むことになったきっかけについて

大学3年時に配属先として選んだ「植物系統分類学」研究室は、大学教員か博物館等以外への就職と結びつかない分野なので、ここが強いていえば「きっかけ」です。大学院進学を目指して院試を受けましたが不合格、翌年に受験し直して進学し、8年かけて博士の学位を取りました。学位取得前後から条件に当てはまる大学教員などの公募に手当たり次第に応募も不採用が続き、研究生として大学に籍を置かせて貰いつつ、大学非常勤講師や環境調査委託職員で生計をつなぐ状態が5年近く続きます。十数回目の応募で幸運にも福岡教育大に採用されました。私の場合、大学教員になることを諦める「きっかけ」が無かったために、大学教員になったという方がぴったりかなと思います。

研究成果の教育への還元について

野外調査が多い研究分野ですので、学生実験では、野外での観察・採集から始まる流れを大切にしています。この点、自然が豊かな (豊か過ぎる?)福教大は恵まれた環境です。講義でも、実物や画像の活用に努めています。

こだわりの物・考え・モットーについて

大きな「こだわり」はない(つもり)ですが、些末なこだわりは多い方かも知れません。例えば、タイトルや見出しに「について」を使わないよう心がけています。モットーは「運が八割」「偶然が八割」です。

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

福岡教育大学での日々を通じて、希望する進路への道を開くとともに、生涯つきあえる「何か」を見つけて欲しいと思います。

学生から見た先生の魅力

福原先生は、いつも優しく私たちのことを指導してくださいます。講義型の授業だけではなく、大学内を散策しながら植物についての知識を教えていただけるゼミや授業の時間は、とても楽しく、理科の面白さを実感することができます。私が教師になったら、私たちが福原先生から教えていただいたように、フィールドワークなどを通して理科を学習することの楽しさを伝えられるような授業がしたいと思います。

中田 真典(なかた まさのり)さん(中等理科)三村 有希(みむら ゆうき)さん(中等理科)

山田 笑未佳(やまだ えみか(中等理科)永井 大揮(ながい だいき)さん(中等理科)

早野 楓(はやの かえで)さん(中等理科)松本 隆一郎(まつもと こういちろう)さん(中等理科)

山田 笑未佳(やまだ えみか(中等理科)永井 大揮(ながい だいき)さん(中等理科)

早野 楓(はやの かえで)さん(中等理科)松本 隆一郎(まつもと こういちろう)さん(中等理科)

広報誌JOYAMA通信48号(2020年10月30日発行)から転載

准教授 小野田 穣

| 氏名 | 小野田 穣(おのだ じょう) |

|---|---|

| 所属 | 理科教育研究ユニット |

| 出身地 | 福岡県春日市 |

| 最終学歴 | 九州大学大学院 総合理工学府 物質理工学専攻博士後期課程 |

| 取得学位 | 博士(理学) |

| 本学着任 | 2022年 |

「好奇心」や「感動」をDriving Forceに

専門の研究テーマについて

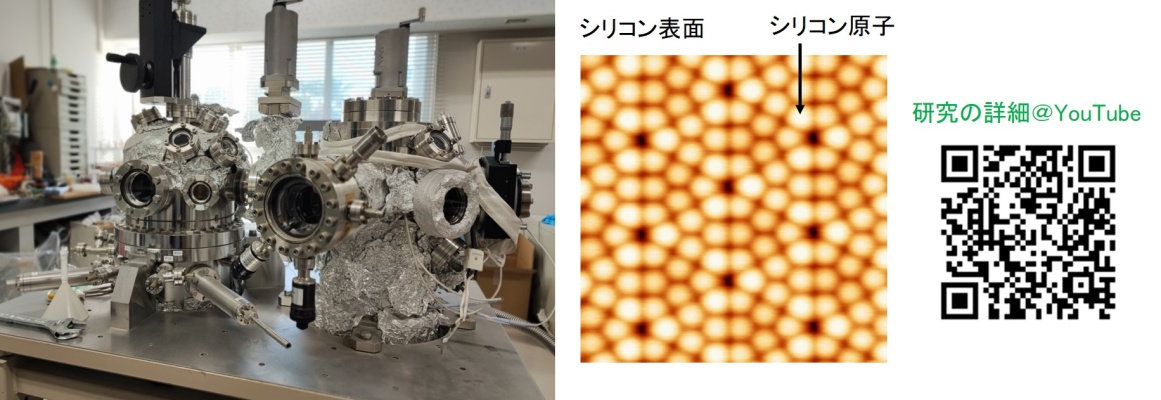

表面物理・ナノ物理が専門です。固体は「表面」と「内部(バルク)」に分けられます。一般的に固体の性質を研究する場合は、固体を構成する原子の数が膨大で、かつ、空間的に周期性の良いバルクを対象に行われます。一方、固体の最表面(原子数層程度)では結晶の周期性が破れており、バルクとは異なる格子構造や電子状態が現れます。私は走査プローブ顕微鏡(SPM)という研究手法を用いて、原子スケールで表面構造を観察し、その電子状態や化学状態、電気伝導などを調べています。最近は、SPMによって原子スケールの精度で古典・量子回路を作製することに興味をもち、研究を進めています。

大学教員に進むことになったきっかけについて

将来は物理学者になりたいと中学生の頃から思っていました。昔からテレビや映画でSFを観るのが好きでしたが、NHK特集で核実験を観たことがきっかけで「自然法則を知ることは大きな力に繋がる」と思い、物理に強い興味を持ちました(特にアインシュタインの相対性理論の解説本などを読み漁りました)。九州大学物理学科へ進みましたが、大学4年時に就職かアカデミアに進むか迷っていたので、どちらに行っても大丈夫そうな半導体表面の研究を選びました。日本やカナダの大学で有期研究者として働いた後、最終的には、腰を据えて研究がしたくなったこと、また、次代を担う学生への「教育」にも興味を持ち始めたため、大学教員として働くことに決めました。

研究成果の教育への還元について

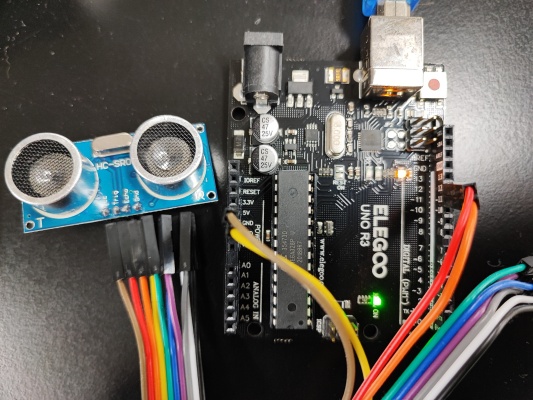

学生は教科書で原子や分子を「概念」として学びますが、”Seeing is believing (百聞は一見にしかず)”、それらを実際に観察し「実物」と認識することは世の中の見方を変えます。科学や理科では、まず自然への「好奇心」や「感動」があり、次にそれを支えるための「論理的思考」があると思いますので、この流れを大事にした研究教育を心がけています。また、実験物理の知識を活かして、現在はICTを取り入れた物理学実験の教材開発にも力を入れています。

こだわりの物・考え・モットーについて

モットーは「好きこそものの上手なれ」。研究は仕事というよりライフワークに近いです。メンタルなライフワークは「物理」ですが、フィジカルの方は「ダンス」です。大学時代に部活で競技ダンス(社交ダンスのスポーツ版)をしていたので、今も身体の健康を保つために(少し)続けています。

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

大学では様々な学問や友人との出会いや、学生時代にしかできない体験があると思うので、それらを目一杯楽しんでください。

講師 水本岬希

| 氏名 | 水本 岬希(みずもと みさき) |

|---|---|

| 所属 | 理科教育研究ユニット |

| 出身地 | 愛媛県松山市 |

| 最終学歴 | 東京大学大学院 理学系研究科天文学専攻 博士課程 |

| 取得学位 | 博士(理学) |

| 本学着任 | 2023年 |

「見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ」

専門の研究テーマについて

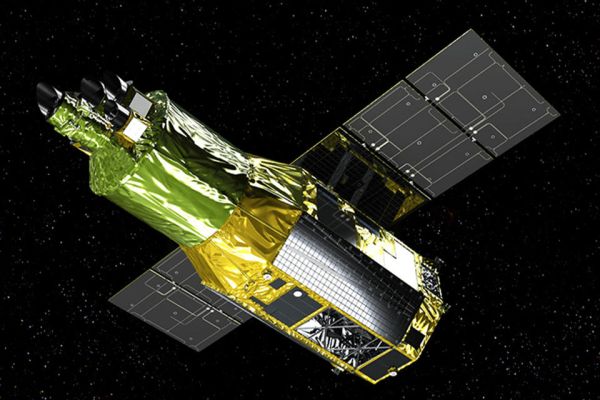

天文学が専門です。特にX線望遠鏡を用いたブラックホール天体の構造解明が主な研究対象です。我々の銀河の中には2000億の星があり、そのうち1億個程度はブラックホールだと考えられています。普通のブラックホールは光を出しませんが、一部のブラックホールは近くにある星のガスを吸い込むことでX線で明るく光ります。また、宇宙にある多くの銀河の中心には超巨大ブラックホールがあり、それらも同様に周りの星やガスを吸い込むことで輝きます。これらをX線で観測することで、物質の流入・流出の様子や、ブラックホールが銀河進化に与える影響などを研究しています。地上の望遠鏡(赤外線や電波)も使った研究もあわせて行っています。

大学教員に進むことになったきっかけについて

中学生の時に理科の授業で星の一生について学んだ際に、宇宙ではこんな途方もないことが起こっているのかと衝撃を受けました。そして、宇宙で起こっているあらゆる現象をまるで見てきたかのように語ることができる天文学を面白いと感じました。高校一年生で天文学者になることを心に決め、その時のモチベーションのまま今に至ります。

研究成果の教育への還元について

天文学は児童、生徒を含め社会からの興味が極めて高い学問分野です。一方で、授業で地学を扱う高校は多いとは言えず、大学で初めて天文学に触れる学生も多くいます。まずは天文学を楽しむこと、その延長線として天文学の考え方や知識を習得してもらうことを意識して教育を行っています。

こだわりの物・考え・モットーについて

生徒というのはよく先生を観察しています。慕われる先生というのにはいくつかタイプがありますが、自分の中高生時代を考えた時に、自らの教科に対して深い知識と専門性を持っている先生は発言に説得力があり、慕われていたように思います。そのような先生を養成すべく、学校の授業で扱うよりさらに一歩踏み込んだ内容を理解してもらうようにしています。また私自身が模範となるべく、世界の第一線で活躍する天文学者であり続けるよう日夜努力しています。

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

理科教育とは、身の回りのものや出来事に対して興味を持ち、そこから何かを感じ取ろうとするところから始まります。大袈裟に言えば理科とは人類の知的好奇心によってもたらされる活動であり、人類が知的生命体たる所以でもあります。学生の皆さんにはぜひ、理科を「学ばなければならないもの」ではなく「学ぶと楽しいもの」にしてほしいと思います。そして、理科の楽しさを伝えることができる先生になってもらえるよう、私たちも全力で教育にあたります。