教員一覧

Pick Up!

教授 飯田史也

| 氏名 | 飯田 史也(いいだ ふみや) |

|---|---|

| 所属 | 学校教育研究ユニット |

| 出身地 | 広島県 |

| 最終学歴 | 広島大学大学院 教育学研究科博士課程後期 |

| 取得学位 | 博士(教育学) |

| 本学着任 | 1989年 |

3年前の自身の夢と、3年後の自身の反省に、

今日一日の自分をCheckしてもらおう。

専門の研究テーマについて

「仏語系専門学術人材」という飯田自身の造語をもとに、とくに明治期の日本の高等教育が、フランス語という語学をベースにしつつ、フランスからどのように専門学術の受容を行なってきたのかを明らかにするのがライ フワークです。あまり知られていないのですが、明治初期の日本では法律、造艦、工兵・砲兵、土木・建築等の分野でフランスの専門学術を取り入れています。しかし明治中期以降これらの学術移入国はイギリス、ドイツ、アメリカ等へと切り替わってしまいます。「独語系・英語系専門学術人材」などとの比較をもとに、その理由を考察することも研究課題の一つです。

大学教員に進むことになったきっかけについて

私は、2歳のときに父を交通事故で亡くしました。大学1年の夏休みの「交通遺児育英会」の大学奨学生合宿で、自分がどれだけ社会の善意に助けられて修学しているのかということを思い知らされ(詳細は本学健康科学センターの『Message』 No.110に書きました)、おかげで1年生後期からは4年間無遅刻・無欠席の優秀?な学生となりました。ま、実際には実家も大学通用門まですぐのところだったのですが。卒業論文を書くときに、恩師(三好信浩広島大学名誉教授)のおかげで教育史研究の楽しさに目覚め、その勢いで大学院に進学してしまい、それはもう不肖の弟子でしたが、そのまま今に至っているというわけです。

研究成果の教育への還元について

私は福岡教育大学の留学生専門教育教員なので、「日語系専門学術人材」ともいえる現在の留学生たちの教育に自身の研究成果を活かすよう務めています。また研究領域ではないのですが、息子が知的障害児なので、父親としての想いと経験とを構造化(客観化・相対化・一般化)して、授業のみならず免許更新講習などでもお話しするようにしています。

こだわりの物・考え・モットーについて

母子家庭でしたが、大学院まで行かせてくれた母には感謝しています。停年まで勤め上げたその 母も、夭折した父も、広島大学の事務官だったので、私も国立大学の事務職についてはよく理解して いるつもりです。それで仕事のモットーは事務職員の皆さんとの「チーム福教大」なのですが、毎日ご迷惑をおかけしてばかりです。附属小倉小学校校長の3年間には、7つの附属学校園の先生方や、保護者の皆さんに日々援けてもらいました。この時培った人間関係を大切に、何か恩返しできることがないか考えています。中学校と大学の吹奏楽部、高校のオケでは、ずっとホルンを吹いていました。「昔取った杵柄」で、 附属小倉小校長の時に「部活における附属小・中連携の一環」として参加して以来毎年、附属小倉中学校の吹奏楽部の定期演奏会に出させてもらっています。もちろん演奏技術は生徒たちのほうが上です。また妻は、息子の子育ての、強力なバディでありライバルです。

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

自分が、文系である理系であるといった高校までの進路選択に基づく意識を捨てて、幅広く様々な学問領域に興味を持ってほしいと思います。

学生から見た先生の魅力について

飯田先生は、穏やかでとても優しい先生です。私たち学生をたくさん褒めてくださるので、先生とお話をしていると何事も前向きに積極的に取り組もうという気持ちになります。また、先生はいろんな分野に精通されていて、どんな話題でもすぐに返答をくださる大変博識な方でもあります。そんな先生がいらっしゃるルームは海外からの留学生も多く在籍しており、3、4年生、院生、協定留学生共に意見を自由に交わし合うことができる、落ち着いた雰囲気の楽しいルームです。

針間 有美(はりま ゆみ)さん (共生社会教育課程国際共生教育コース)

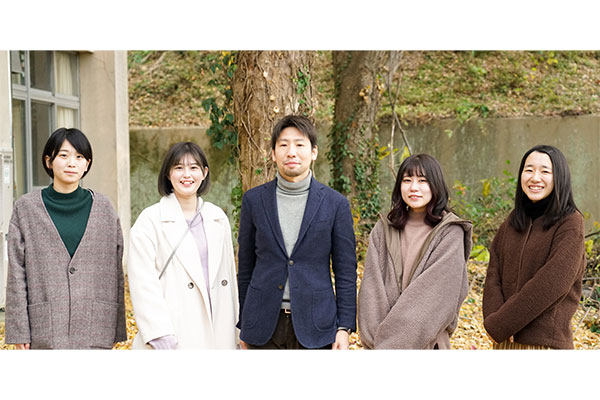

飯田ルーム所属の3、4年生・院生・協定留学生(各自の空きコマごとに2枚撮影)

飯田ルーム所属の3、4年生・院生・協定留学生(各自の空きコマごとに2枚撮影)

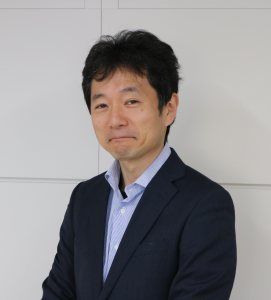

准教授 川口俊明

| 氏名 | 川口 俊明(かわぐち としあき) |

|---|---|

| 所属 | 学校教育研究ユニット |

| 出身地 | 高知県 |

| 最終学歴 | 大阪大学大学院 人間科学研究科 博士後期課程 修了 |

| 取得学位 | 博士(人間科学) |

学力格差をどう捉えるか

専門の研究テーマについて

学校で日々行われている学力テストの成績は、本人の資質や努力だけでは決まらず、保護者の学歴や年収、あるいは自身の性別や出身地といった要素に左右されます。これを学力格差と呼びます。私は日本の学力格差の実態把握と、そのために必要な学力調査の在り方について研究してきました。

大学教員に進むことになったきっかけについて

大学教員になろうと考えていたわけではないのですが,大学時代の恩師に勧められて大学院に進学してしまったことがきっかけです。

研究成果の教育への還元について

学力格差や学力調査に関する研究は、基本的にマクロな教育政策に関わることですから、学校・学級経営に直接役立つことはまずありません。ただ、学校の中のことしか知らない「視野の狭い」教師にはなってほしくないので、自身の専門を活かし、日本社会や学校教育制度の在り方について話すようにしています。

こだわりの物・考え・モットーについて

できるだけ他の人と被らないことをやろうと思っています。学力格差・学力調査の研究をしているのも、日本の教育研究者は統計が苦手な人が多く、学力調査の在り方について研究している人も少なかったからです。また、教育大ではミクロな学校・学級経営や指導方法の授業が多いので、できるだけマクロな教育政策や教育の国際比較といった話をするようにしています。

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

教員になるという明確な目標があるのは良いことですが、早く現場で一人前になることに意識が向きすぎて、学校を取り巻く社会や教育政策に疎い点が気になります。現在の教員養成政策は「即戦力」を求めていますし、教育大のカリキュラムもその影響を強く受けていますが、無批判に大人たちの思惑に従うのではなく、突き放した視点で学校教育を眺めてみることも重要です。

学生から見た先生の魅力について

川口先生は一見厳しいように見えますが、実はとても優しく頼れる先生です。学生生活での人間関係の悩みや進路相談にもすぐに対応してくださります。川口先生の授業は、今までもち合わせていなかった俯瞰的な視点から、教育について考えることができるようになります。専門知識を誰よりも上手にかみ砕いて簡潔に説明してくださるので、とてもわかりやすいです。学生達の間で先生の授業内容が話題になり、盛り上がっています。

落合 勇太(おちあい ゆうた)さん(初等教育教員養成課程)

准教授 樋口裕介

| 氏名 | 樋口 裕介(ひぐち ゆうすけ) |

|---|---|

| 所属 | 学校教育研究ユニット |

| 出身地 | 兵庫県 |

| 最終学歴 | 広島大学 大学院教育学研究科 博士課程単位取得満期退学 |

| 取得学位 | 修士(教育学) |

| 本学着任 | 2010年 |

学ぶことと思うことを大切にしながら、教育の現実を切り拓きたいですね

専門の研究テーマについて

教育方法学、教育課程論、ドイツ教授学。学習者が自分なりに意味づけできるような、そして、それぞれの意味づけを意見交換できるような、そのようなカリキュラムや授業をどのようにつくることができるのか、ということを中心的な問いにしています。子どもの多様な意味構成と意味の交渉を実現するカリキュラムや授業、とも言えます。

大学教員に進むことになったきっかけについて

中学生、高校生の頃から「教育」に関心がありました。「教師になりたい」とも思っていましたが、職業としての意識というよりも、「勉強ってなんのためにするんだろう」「教育ってなんのためにあるんだろう」といった興味・関心が強かったです。大学で教育学を学ぶコースに入り、そうしたことについて本を読みながら考えたり、授業などで議論したりすることが刺激的だと感じ、こうしたことを続けられるのであれば、と考えたように思います。特に、教育方法学の知見やそれを語る恩師の姿に魅力を感じていました。

研究成果の教育への還元について

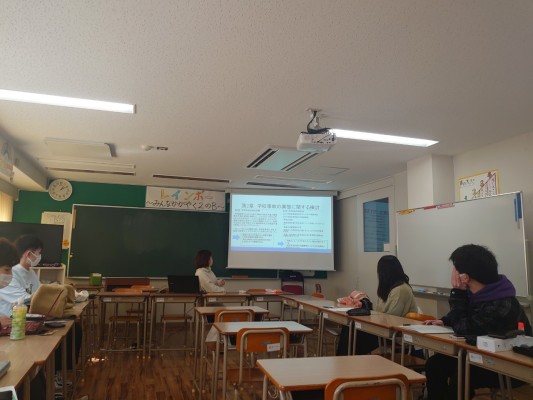

大学の授業のなかで、資料・論文などにあらわした自分の考えをぶつけて、学生と意見交換しているように思います。学生とだけではなくて、小中学校の授業研究にお声かけいただき、見せていただいた授業について学校の先生方と意見交換することもあります。こうした営みは、これまでの成果を還元しているとも言えますし、この営みが研究そのものであるとも言えます。

こだわりの物・考え・モットー

自分では即座に理解しえないことやものに出くわしたときに、自分の理解の及ばない何かがそこにはあるのかもしれないと想像をめぐらせようとはしているつもりです。

そのほか、本などを通して出会った言葉で、大事にしているものは、いくつかあります。(以下、出会った順)

「本は買って読め。家は借りて住め。」(灰谷健次郎『太陽の子』新潮社、1986年、p.402。)

「あきらめたら そこで試合終了ですよ…?」(井上雄彦『SLAM DUNK完全版21』集英社、2002年、p.206。)

「学びて思わざれば、則ち罔し。思いて学ばざれば、則ち殆うし。」(加地伸行全訳注『論語』講談社、2004年、p.45。この言葉との出会いは、加藤周一『学ぶこと 思うこと』岩波書店、2003年。)

「たゆたえども沈まず」(開高健『地球はグラスのふちを回る』新潮社、1981年、p.291。この言葉との出会いは、城アラキ・長友健篩『バーテンダー10』集英社、2008年、p.89。)

そのほか、本などを通して出会った言葉で、大事にしているものは、いくつかあります。(以下、出会った順)

「本は買って読め。家は借りて住め。」(灰谷健次郎『太陽の子』新潮社、1986年、p.402。)

「あきらめたら そこで試合終了ですよ…?」(井上雄彦『SLAM DUNK完全版21』集英社、2002年、p.206。)

「学びて思わざれば、則ち罔し。思いて学ばざれば、則ち殆うし。」(加地伸行全訳注『論語』講談社、2004年、p.45。この言葉との出会いは、加藤周一『学ぶこと 思うこと』岩波書店、2003年。)

「たゆたえども沈まず」(開高健『地球はグラスのふちを回る』新潮社、1981年、p.291。この言葉との出会いは、城アラキ・長友健篩『バーテンダー10』集英社、2008年、p.89。)

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

本を読みましょう。自分が生きている世界をみましょう。議論しましょう。

学生から見た先生のイメージについて

アドバイスが的確 / 手厚く見てくれる / 最高の先生です / 距離感が程よい / 親身になってくれる / 優しい / 臨機応変に対応してくれる / 話しやすい / 学生の目的達成に的確に導く / 計画性のある指導 / 大学生の気持ちや考えに寄り添ってくれる / いつでもどんなときも親身です! / 相談しやすい / はっきりしていて、効率がいい / 福岡のお父さん / 相談しやすい / すぐに読むべき書籍を紹介してくれる / エスパー / 生徒を見捨てない! / 柔軟で真面目で学生思い / 論理的で優しい / 生徒に寄り添って指導 / 高身長 / ユーモアがある / 真面目で優しい / 学校以外の内容の会話も一緒にしてくれる所 / 意見を尊重してくれる / いつも的確で優しい / 頭いい / 学生に寄り添ってくれる先生

(2022年度ゼミ4年生有志28名)

准教授 日髙和美

| 氏名 | 日髙 和美(ひだか かずみ) |

|---|---|

| 所属 | 学校教育研究ユニット |

| 出身地 | 大分県 |

| 最終学歴 | 九州大学大学院 人間環境学府 発達社会システム専攻 |

| 取得学位 | 博士(教育学) |

| 本学着任 | 2019年 |

多面的な視点を踏まえ、自分なりの視点を見つける

専門の研究テーマについて

授業では、「ボランティア実践入門」や「九州地域の教育フィールド研究」、「教育の制度と経営」、「教職論」等幅広く担当させて頂いていますが、私の専門は教育行政学です。

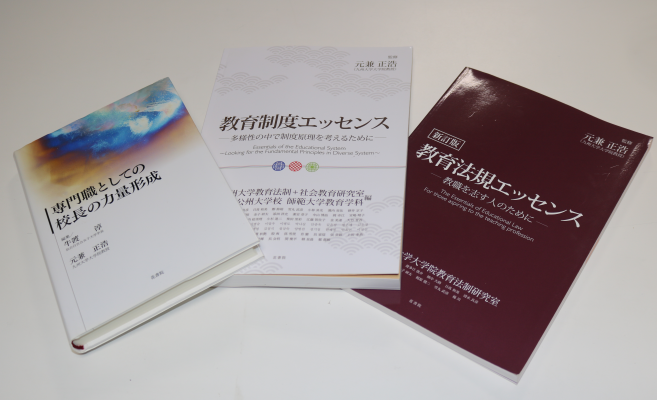

教育行政学は非常に幅広い学問ですが、私は大学院時代より学校評議員や学校運営協議会(コミュニティ・スクール)制度を導入した自治体の教育行政—学校間関係について研究を進めてきました。このほか、教職課程政策における中央教育行政—大学間関係についても関心を持っています。

大学教員に進むことになったきっかけについて

師匠との出会いです。「教育行政学」を学びたいと思い大学院に進学し、それをさらに研究したいと博士課程に進学しましたが、正直「大学の教員になれる」とは思っていませんでした。その意味で、当時の私は積極的なのか、消極的なのかわからない学生であったと思います。そのような私に、師匠は大学院進学を含め、人生の節目において背中を押してくださいました。私も師匠のように、学生の状況に寄り添い、サポートできるような大学教員になりたいと思っています。

研究成果の教育への還元について

学校運営協議会制度の研究の関係で関わらせていただいた春日市や水巻町などの学校運営協議会委員として実際の制度運営や活動、時には研修等を担当させて頂いています。これらの経験やネットワークを授業内で還元するよう努めています。

こだわりの物・考え・モットーについて

授業やルーム(卒業研究等)指導の際に心がけているのは、多面的な視点を提示し、説明することです。多面的な視点を踏まえた上で、学生自身が考え、自分なりの視点を見つけてほしいと願っています。

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

4年間の中で、教育分野に限らず幅広い経験を沢山積み、色々な方とかかわり、多様な視点や考えに触れてほしいと思います。

学生から見た先生の魅力について

日髙先生のルームでは,主に教育行政に焦点を当てた研究を行っています。

文部科学省や教育委員会による,対応や施策を研究することで広い視野の教育に関する研究を行うことができます。研究を行っていく上では,日髙先生のアドバイス等をいただきながら,自らがやってみたい研究を最大限に行うことができます。

また,研究室も大学図書館と同じ建物内にあるため,アクセス面においても非常に良い環境だと思います。そして,日髙先生のルームでは他大学との交流が存在しています。そのため,幅広い研究テーマを知ることができ知見が広がる可能性が大いに期待できます。また,他大学の方から講評をいただく機会もあるため,新たな視座からの検討や別の切り口などを見出せる可能性もあり,非常に有意義な研究活動が行えると思います。

文部科学省や教育委員会による,対応や施策を研究することで広い視野の教育に関する研究を行うことができます。研究を行っていく上では,日髙先生のアドバイス等をいただきながら,自らがやってみたい研究を最大限に行うことができます。

また,研究室も大学図書館と同じ建物内にあるため,アクセス面においても非常に良い環境だと思います。そして,日髙先生のルームでは他大学との交流が存在しています。そのため,幅広い研究テーマを知ることができ知見が広がる可能性が大いに期待できます。また,他大学の方から講評をいただく機会もあるため,新たな視座からの検討や別の切り口などを見出せる可能性もあり,非常に有意義な研究活動が行えると思います。

高木 睦貴(たかぎ むつき)さん

(令和4年度初等教育教員養成課程)

(令和4年度初等教育教員養成課程)

准教授 菅沼敬介

| 氏名 | 菅沼 敬介(すがぬま けいすけ) |

|---|---|

| 所属 | 学校教育研究ユニット |

| 出身地 | 愛知県 |

| 最終学歴 | 愛知教育大学大学院 修士課程 |

| 取得学位 | 修士(教育学) |

| 本学着任 | 2016年 |

子供と共に活動や体験をし、成長し続ける教師に

専門の研究テーマについて

小学校低学年の生活科及び小学校中学年以降、中学校での総合的な学習の時間、高等学校の総合的な探究の時間の研究をしております。その中でも中心として研究しているのが生活科です。小学校低学年期の教育は、幼児教育と共に子供の学びの骨格を創る上でとても大切な時期であります。具体的な活動や体験を通し、人・社会・自然に対する直接的な働きかけが、子供の学習意欲や自己の肯定的な態度にどのように影響しているのか、実際の小学校現場の子供の姿や授業実践から研究しています。

大学教員に進むことになったきっかけについて

私は、小さい頃から学校の先生になることが夢でした。ですので、大学院修了後は、愛知県の小学校と中学校で併せて8年間教師として勤めさせて頂きました。8年間は、普通学級の担任をしながら、特別支援教育や不登校、 家庭に処々の事情を抱えた児童生徒の対応等、様々な経験をさせて頂きました。児童生徒と共に問題や困難を乗り越え、学年修業時には各々の成長を感じ泣き合えたことは、他に変えることのできない貴重な経験でした。そんな経験を様々させて頂いたからこそ、教職を目指す若者に教師という仕事の魅力や楽しさ、責任感ややりがい、困難を乗り越えた先にあるものを伝達できればと思い、教員養成大学の教員を目指すきっかけになりました。

研究成果の教育への還元について

私の研究は教科教育ですので、その研究成果は、教師を目指す大学生への教育にそのまま還元されると考えています。また、最近では小学校の研究発表会や校内研修会に学生も一緒に参加しています。直接児童生徒の実態をつかみながら授業実践や授業の協議をし、より実践的な授業の為の研究をおこなっております。

こだわりの物・考え・モットーについて

8年間の教員生活で、子供と共に創り上げて来た思い出が大切な宝物です。長期休みには6年前に担任した子供たちに会いましたが、 各々の成長した姿を感じられるのも、当時の思い出が鮮明によみがえってこそだと実感致しました。 また、生活科・総合的な学習の時間の教育研究である以上、直接体験や実際の活動を大切にしたいと考えております。学生と共に、荒地を開墾したり、季節の実りを感じたり、地域の人々と触れ合ったり等、 実際の経験を積み、将来目の前の子供と共に活動や体験に取り組める教員の育成を目指して学生と接しています。

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

大学生の4年間でしかできないことを沢山経験しましょう。教師を目指す皆さんにとって、 福岡教育大学で学修する4年間は、学校教育における生活科の様な位置づけです。具体的な活動や体験を通して学んだことのすべてが将来の原体験となり、素地となっていきます。子供と同じ目線に立ち、子供を的確に見取ることができる教師となれるように、しっかりとした根を育てていきましょう。

学生から見た先生の魅力について

私たちのルーム担任菅沼先生は一言で言うとお兄さんのような存在です。学生を温かく見守り気にかけてくれます。また、自分の考え方が変わるような言葉やこれから生きていく上で大切にしていきたいと思える言葉を狙わずにサラッと言ってくれるような先生でもあります。このような先生が担当だからこそ、ルームはアットホームな雰囲気で楽しく、私たちは研究にも没頭できます。

古澤 拓哉(ふるさわ たくや)さん、池本 宙夢(いけもと ひろむ)さん

伊東 歩未(いとう あみ)さん、森 涼花(もり すずか)さん(初等教育教員養成課程)

伊東 歩未(いとう あみ)さん、森 涼花(もり すずか)さん(初等教育教員養成課程)

准教授 石上洋明

| 氏名 | 石上 洋明(いしがみ ようめい) |

|---|---|

| 所属 | 学校教育研究ユニット |

| 出身地 | 長崎県 |

| 最終学歴 | 福岡教育大学大学院 教育学研究科教育科学専攻 美術教育コース |

| 取得学位 | 修士(教育学) |

| 本学着任 | 2017年 |

「豊かさ」ってなんだろう、自分なりの答えを探し求めよう

専門の研究テーマについて

幼児の美術・造形表現教材の研究をしています。幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であり、出会いひとつひとつがとても大切なものです。子どもの将来を見据え、「豊かな心」を育むには、幼児期にどのような遊びや教材、素材に触れてもらうか、美術・ 造形の視点から探っています。

大学教員に進むことになったきっかけについて

これまでに、いくつかのターニングポイントがありましたが、最も大きな影響を受けたのは大学時代の恩師です。大学では、伝統工芸の鋳金(ちゅうきん)を専攻していましたが、恩師からは芸術に関わること以外にも、教育者としてのあり方など、その背中から学ばせていただきました。そこで教えていただいたことを次の世代にも継承していきたい、そういった想いが大学教員を目指すきっかけとなりました。

研究成果の教育への還元について

絵を描いたり、ものを作ったりすることに対し、苦手意識を持つ大学生は少なくありません。研究では、表現することを楽しんでもらう教材を開発していますので、大学の授業でも積極的に研究の成果を取り入れています。また、授業の中で見つけた課題をもとに新たな研究の視点を見つけるなど、研究と教育を往還させながら教材をブラッシュアップさせています。そのほか、学外でのワークショップなどでも、研究成果を活用しています。学生の皆さんにも協力してもらいながら、研究成果の社会還元も目指しています。

こだわりの物・考え・モットーについて

「ものを大切に」がこだわりでもあり、モットーでもあります。ありふれたものであっても、 手入れをしながら大切に使うと、徐々に自分に馴染んで唯一無二の大切な宝物になります。 現在、20年ほど履き続けている靴がありますが、今もまだ現役です。手入れをする過程にも、研究や教育につながる様々な発見がありました。私は、ものを大切にすることによって、 ものづくりの基礎的な資質・能力が養われたのかもしれません。

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

いろいろなことを面白がったり、楽しんだりする心を常に持って、大学生活を送っていただきたいです。授業や課題、教育実習、採用試験や就職活動など、そのほかにも学生生活で 苦しいことや不安に感じることもあるかと思います。そんなときに一度視点を変えて、面白さや楽しさを見つけようとすると、また新しい風景が見えてくるのではないでしょうか。

学生から見た先生の魅力について

●石上先生は、授業のことだけでなく進路についてもいつも親身になって指導してくださいます。 また、授業はフィールドワークなどが多く、毎回わくわくしています。

●子どもの発達や子ども理解について、造形や表現の観点からアプローチしていく石上先生の 授業は、私たち学生が楽しんで活動できるものばかりです。普段触れることのないような題材 や課題を用意してくださるので、自分の視点を広げるきっかけになっています。また、型にはま らない先生のスタイルが、自分にとって非常にいい方向に作用していると感じています。ひとり ひとりに丁寧に指導してくださるところも、魅力のひとつだと思います。

●石上先生はとても親身に接してくださる先生で、先生の存在にすごく助けられています。授業は新しい発見が出来るものが多く、大学生ながらハッとし、ワクワクさせられます。

●石上先生は、私たち大学生が、実際に子どもの目線になって遊んだり、考えたりすることができるような授業やアドバイスをしてくださり、いつも楽しく学ぶことができています。授業は座学だけでなくフィールドワークも多いため、実際に素材に触れることができ、自分自身での発見が多く、ワクワクさせられます。

●子どもの発達や子ども理解について、造形や表現の観点からアプローチしていく石上先生の 授業は、私たち学生が楽しんで活動できるものばかりです。普段触れることのないような題材 や課題を用意してくださるので、自分の視点を広げるきっかけになっています。また、型にはま らない先生のスタイルが、自分にとって非常にいい方向に作用していると感じています。ひとり ひとりに丁寧に指導してくださるところも、魅力のひとつだと思います。

●石上先生はとても親身に接してくださる先生で、先生の存在にすごく助けられています。授業は新しい発見が出来るものが多く、大学生ながらハッとし、ワクワクさせられます。

●石上先生は、私たち大学生が、実際に子どもの目線になって遊んだり、考えたりすることができるような授業やアドバイスをしてくださり、いつも楽しく学ぶことができています。授業は座学だけでなくフィールドワークも多いため、実際に素材に触れることができ、自分自身での発見が多く、ワクワクさせられます。

温水 美南(ぬくみず みなみ)さん、越智 愛美(おち まなみ)さん、

陶山 友美(すやま ともみ)さん、増田 さくら(ますだ さくら)さん

(初等教育教員養成課程 幼児教育選修)

陶山 友美(すやま ともみ)さん、増田 さくら(ますだ さくら)さん

(初等教育教員養成課程 幼児教育選修)

講師 古波藏香

| 氏名 | 古波藏 香(こはぐら かおり) |

|---|---|

| 所属 | 学校教育研究ユニット |

| 出身地 | 沖縄県 |

| 最終学歴 | 大阪大学大学院 人間科学研究科 博士課程単位取得満期退学 |

| 取得学位 | 修士(教育学) |

| 本学着任 | 2022年 |

語れない/語りえない人びとの記憶に思考を開く

専門の研究テーマについて

主に戦争の記憶継承について研究をしていますが、戦争に限らず、災厄の記憶継承について関心を持っています。戦争、地震、津波、公害病など、いわゆる災厄というものは、私たちが特別悪い行いをしていなくとも、そして、日々を懸命に、ささやかに、あるいは誠実に生きていたとしても、突然、被られる経験の一つです。私の研究テーマは、残念ながらこうした災厄が起こってしまった「その後」の世界で、人間が(たとえ、未だその経験を被っていないとしても)その記憶といかに向きあい、生きていくのかを考え続けるものです。

大学教員に進むことになったきっかけについて

きっかけとなる出逢いはたくさんありましたが、現在の研究テーマに関心を持った最初のきっかけは祖母との出逢いです。戦争体験者だった祖母は自身が被った経験を言葉として語ることが最期までできませんでした。陽気でおしゃべりが好きだった祖母の語りえない姿を前に、戦争の記憶を継承するとはどういうことかを考えさせられた経験が今につながっています。

研究成果の教育への還元について

大学の現場で言うならば、授業の中で学生と対話しながら平和教育の在り方について共に考える機会を設けるようにしています。大学外の活動としては、福岡県の小学校の先生方と共に、児童生徒が思考し続ける平和教育プログラムを作ることができないか模索しています。

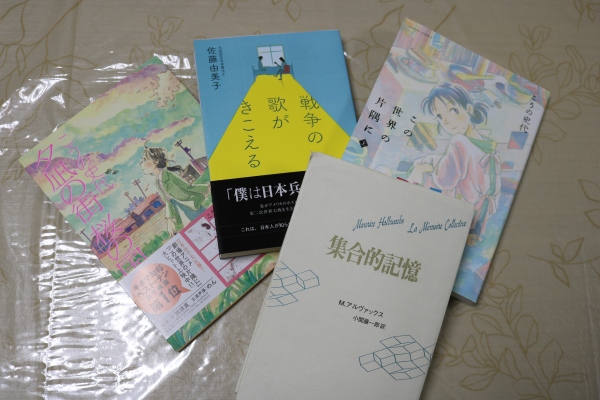

こだわりの物・考え・モットーについて

先の祖母との出逢いの経験から、語れない/語り得ない記憶といった、表層になかなか立ち現れない人々の記憶の痕跡を探す思考、辿り続ける態度を大切にしています。

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

目の前に提示された情報を受け取る素直さや誠実さも大切です。とはいえ、その情報を無批判に、無自覚に受け取っていないかどうか、その情報によって生きづらさを抱えてしまう人がいるかもしれない、というように、一歩立ち止まって様々な事柄と向き合ってみてください。

学生から見た先生の魅力について

優しい/面倒見がいい/幅広い知識がすごい/価値観を押し付けない/誰に対しても配慮のある話し方・態度/オシャレ/学生の状況を考え、配慮してくれる/文章が上手で読みやすい/笑顔が素敵/おもしろい/授業が分かりやすい