国語教育

教員一覧

Pick Up!

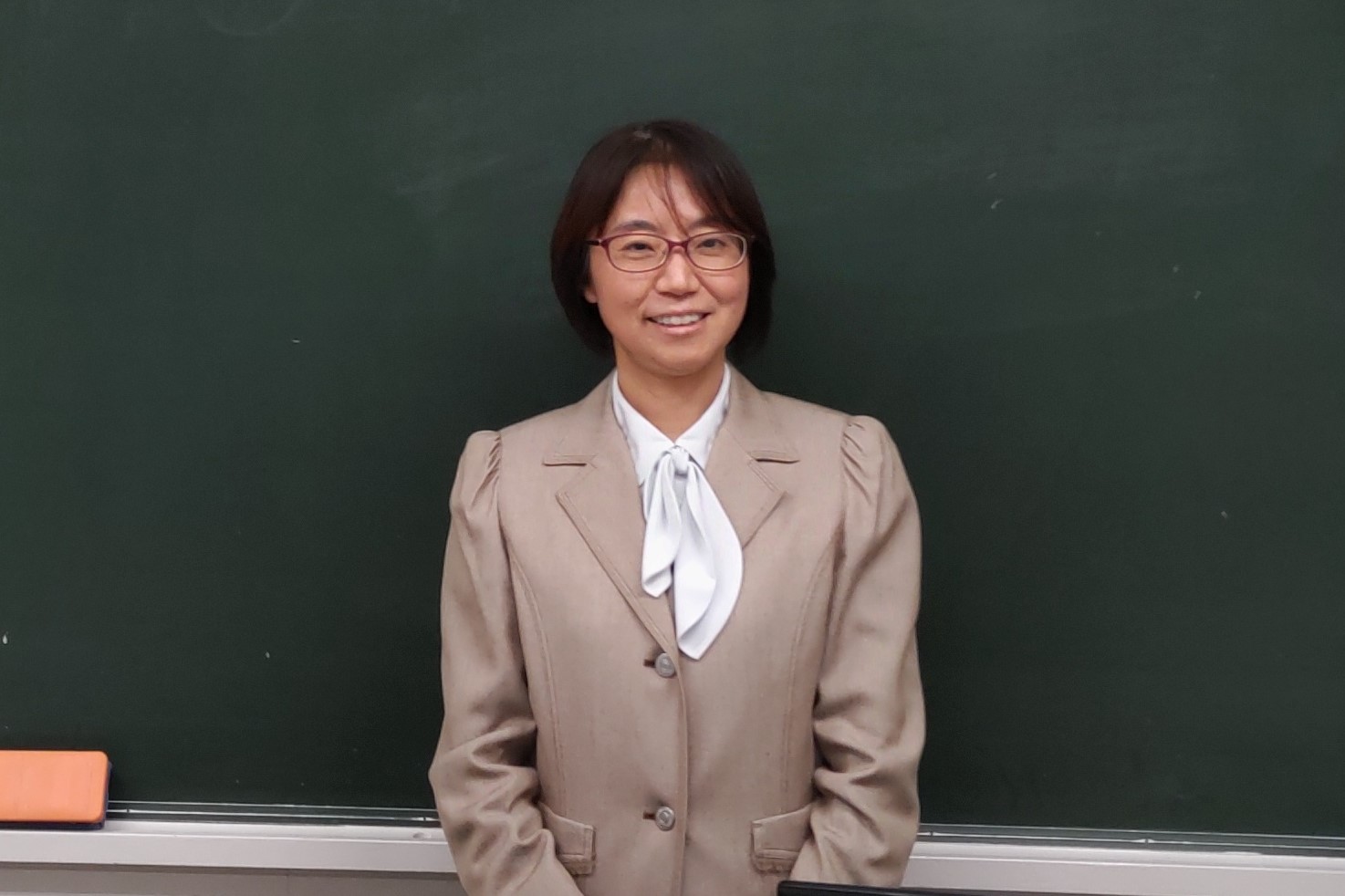

教授 山元悦子

| 氏名 | 山元 悦子(やまもと えつこ) |

|---|---|

| 所属 | 国語教育研究ユニット |

| 出身地 | 山口県 |

| 最終学歴 | 広島大学大学院 教育学研究科博士課程後期 |

| 取得学位 | 博士(教育学) |

| 本学着任 | 1993年 |

アクテイブな生活をすごそう

専門の研究テーマについて

私の専門テーマは国語教育です。児童生徒の言葉を育て、言葉を使って思考する力を育てるにはどうすればよいかを追究しています。なかでも、言語コミュニケーション能力の成長過程の究明に興味があり、その育ちを促す実践の開発を行っています。

大学教員に進むことになったきっかけについて

恩師の一言です。私は広島大学教育学部出身ですが、学生が自主的に立ち上げた(らし い)「広島大学国語教育研究会」に所属していました。年に一度発表会があったのですが、大学3年生の時にそこで発表したとき、恩師の野地潤家先生から、発表がよかったから大学院に進学しませんか、と声をかけられたことがきっかけです。野地先生は、私にとって研究者の権化のような人であり、また、学生に対して本当に真摯に向きあってくださった人でもありました。今思い返せばたいしたことない発表でしたから、私への一言は馬の鼻づらににんじん的なねらいがあったのかなと思います。けれども、野地先生の生き方や学生に対する処し方は、今でも研究や私が学生の皆さんに接するときの指針となっています。

研究成果の教育への還元について

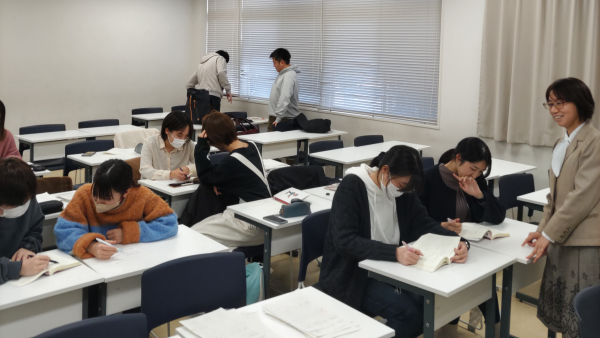

研究の内容が教育実践の開発ですから、現場の先生と一緒に試みた教育実践(国語の授業)を学生の皆さんに示し、啓発を心がけてい ます。

こだわりの物・考え・モットーについて

絵本のコレクターです。講演などでも、宝の地図の絵柄のキャリーケースに、人の心を癒やす絵本を詰めて紹介して回っています。 モットーは、愛用しているシステム手帳の扉に記したこの言葉です。 <何をなしたとて、人の仕事に多少の苦労は つきものです。まして創作的に道をたどる方々には、苦労が倍加、三、四倍加するわけです。そこにこそ人生の意義があるのだと思います。> 『国語教育易行道』芦田恵之助

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

「経験は人を育てる」といいます。何でもできる四年間、いろいろな人と出会い、様々な体験をしましょう。何が皆さんのやる気スイッチを入れるかはわかりませんから。 試しに、図書館にある「子ども図書室」に行ってみませんか。そして絵本や児童文学や図鑑を手に取ってみましょう。皆さんの心に新しい世界が拓けるかもしれません。

学生から見た先生の魅力について

山元先生は、優しくて話しやすく学生思いの先生です。先生は、実習時の教材開発や教採時の集団討論の練習などいつも面倒を見てくださり、本当に感謝しています。また、怒るべきところはちゃんと怒ってくださる方でもあります。そんな先生のルームは雰囲気がすごく良く、食事会も先生が率先して企画してくださいます。学生同士の言語コミュニケーション活動を大事にされる先生のように、アクティブラーニングを多く取り入れた授業ができる先生になりたいです。

藤田 健吾(ふじた けんご)さん(初等教育教員養成課程 国語選修)

教授 荻野千砂子

| 氏名 | 荻野 千砂子(おぎの ちさこ) |

|---|---|

| 所属 | 国語教育研究ユニット |

| 最終学歴 | 九州大学大学院 人文科学府博士後期課程 単位修得満期退学 |

| 取得学位 | 博士(文学) |

| 本学着任 | 2015年 |

一つ一つの小さなことばが歴史を背負っている

専門の研究テーマについて

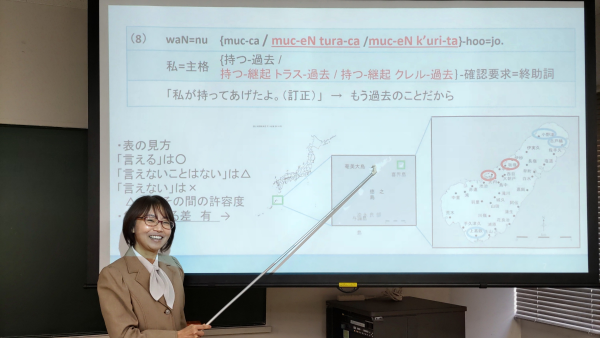

専門は「国語学」で、「ことば」について研究をしています。フィールドワークの場所は、主に奄美・沖縄です(琉球方言の地域)。琉球方言と古典語を対比させたり、日琉祖語(日本語と琉球方言の祖先にあたる語)を考察したりしています。また、近年は、福岡や大分の方言調査もしています。

大学教員に進むことになったきっかけについて

昔、中学・高校の教員をしていました。あるとき、古典のテストで掛詞の問題を出したんです。そうしたら、クラスの半分ぐらいの生徒が、辞書の意味とは異なる解釈をしていました。そこで、その単語の用例を複数集めて分析してみると、生徒たちの解釈の方がよいような気がしました。でも、採点で他の教員から「辞書に載っていない意味は、正解にできない」と指摘が……。そのときのもどかしさが、研究者を目指す引き金となりました。

研究成果の教育への還元について

古典のことばは、方言の中にたくさん残っています。例えば、沖縄では家のことを方言で「ヤー」と言います。『万葉集』に家をヤと読んだ例があります。でも、私たちにとって、『万葉集』の古典語は馴染みのないことばです。しかし、実はヤの場合、「我が家(わがや)」や、「屋根(やね)」のように、現代語にも残っています。化石のように、別の語とくっついたために残れたのでしょう。こう説明すると、学生は、琉球方言の「ヤ-(家)」に、日本語の歴史を感じるようです。

こだわりの物・考え・モットーについて

千里の道も一歩から: 自分にできることを一つずつ、丁寧に考えて、形にしていくこと。

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

何事も突き詰めていくと、最後に新しい別の扉が開きます。だから、終わりを考えないでほしいです。「ここまですれば終わり。」ではなく、「あそこまで行ったら、その次は何があるのか?」という好奇心を持ち続けてほしいと願っています。

学生から見た先生の魅力について

琉球語の演習や、室町時代語の狂言の演習を通して、文献の調べ方や論の立て方などを、きめ細やかに指導してくださいます。古典語と現代語、共通語と方言など、高校生までは別々に捉えていたものが、実は深く関連し合っているということを、学ぶことができました。「ことば」の面白さを伝えることができる教師になりたいと思います。

鶴瀬 貴視(つるせたかし)さん(中等教育教員養成課程国語専攻4年)

先生は地域の文化活動にもアクティブに参加しています。ルーム生に文化継承のあり方を見せてくれるところが一番の魅力だと思います。また、ルームの日程を学生の先々の予定まで見据えて計画してくださる面倒見が良い一面もあります。

下地 雄斗(しもじゆうと)さん(中等教育教員養成課程国語専攻4年)