令和3年度 優秀教育実習生賞 受賞

新米教師でも、自信を持って生徒に信頼される「先生」に。

中等教育教員養成課程

岡崎 桃さん

OKAZAKI MOMO

初めて教壇に立った日の緊張と、生徒の言葉に感動した1年次。

1年次の体験実習は、短期間で多くの生徒と関わるため、朝のランニングの時間に生徒と一緒に走ったり、昼休みや給食の時間に積極的にコミュニケーションをとったりしました。朝のホームルームで初めて教壇に立った時は、とても緊張したのを覚えています。そんな私ですが、最終日の放課後に、生徒たちが手紙をもって、「ありがとうございました」と泣きながら言われたときは、私も嬉しくて涙が止まりませんでした。改めて教員という職業の素晴らしさを感じることができました。

2年次の基礎実習と観察参加は、授業の構成や発問の仕方など、先輩の授業を観ながら学び取ることができました。本実習の先輩方が堂々と教壇に立つ姿を見て、1年後は自分がこのように教えることができるのか、とても不安に思いましたが、だからこそ、3年次までに授業をするために必要な知識や音楽の技術を磨いて、自信をつけられるよう目標を定めることができました。

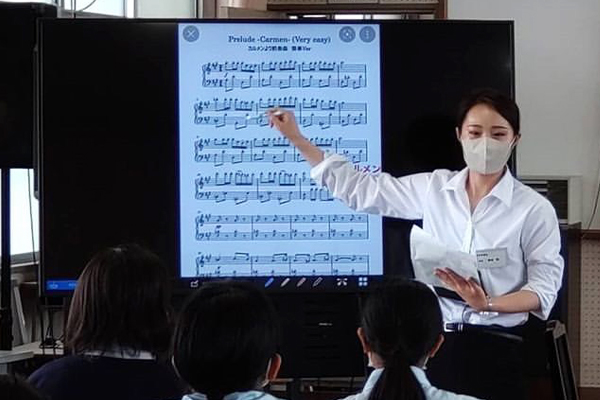

3年次の本実習で、ICTを活用した先進的な授業を体験。

本実習では、初めて実際に音楽の授業を行いました。私たちの年から、必ずICT機器を授業内に取り入れなければならず、使用したことのない機器や、アプリケーションを駆使して授業を構成することは大変でしたが、担当の先生がICTにとても詳しい先生で、たくさんのアドバイスをいただきました。「CMを作成する」というとても難しい内容にもチャレンジしましたが、授業後に生徒から「とても楽しくてわかりやすかった」と言ってもらえたことが嬉しく、もっともっと生徒が楽しみながら学べて、音楽が好きになってもらえる授業を考えたいと思うことができました。

大変だったことは、生徒とのコミュニケーションの取り方です。私が実習を行ったときは、コロナ禍のため、対面で授業できる時間が限られていました。授業において信頼関係やコミュニケーションはとても重要なので、対面授業のときは机間指導を積極的に行い、できるだけ全員の生徒に話しかけたり、アドバイスをしたりして、積極的にコミュニケーションを取るよう気を付けました。

小・中・高、どの教育課程でも、先生の生徒への想いは変わらない。

私は小学校の教員免許取得も希望していたので、4年次では、協力小学校実習、協力高校実習、教育総合インターンシップ実習の3つに参加しました。母校である高等学校、小学校、中学校とすべての教育課程を1年間で体験して、それぞれの違いを感じました。発達段階によって、子どもとのコミュニケーションの取り方や、教師の話し方、1日の流れ、授業づくりで大切にしていることも異なります。しかし同時に、どの学校でも共通していることがあります。それは、先生方の熱量や子どもを第一に考える姿勢です。

空き時間は、子どもとのコミュニケーションを大切にするために教室に行って学習プリントの丸付けを行う先生や、外で一緒に遊ぶ先生もいましたし、放課後は教科ごとに分かれて研修を行ったり、職員集会で日頃の子どもたちの様子やこれからの目標を考えたりと、たくさんの仕事を抱えながらも、常に子どものために動いていました。

大変な仕事ですが、それによって子どもたち一人ひとりの人生が大きく変わることもある、とても重要な役割を教師は担っているのだと実感しました。

将来は、日本のICT教育を牽引するような教師に!

実習を通して学んだことはたくさんありますが、一番感じたのは、自信をもつことの大切さです。教師1年目だとしても、生徒にとっては「先生」なので、1年目からプロフェッショナルでいなければなりません。自信がない言動をする教師には誰もついてきませんし、信頼関係も築けません。しっかりと正しい方向に導くために、音楽であれば技術面を磨いたり、知識量を増やしたり、学級経営であればしっかりとした教育方針を自分の中で持っておくなど、自信を持つための努力が大切だと実習を通して学ぶことができました。

私は3年次の本実習でICTを活用した授業を行ったことで、優秀教育実習生として評価され、卒業論文でもICTについて研究しました。これらの経験を生かして、将来はICT機器を使用した先進的でクリエイティブな授業を行っていきたいと思います。すべての生徒が楽しいと思える授業を、ICTを活用して行っていき、日本のICT教育を引っ張っていけるような教師になりたいと思います。

また、自分自身が幼少期に海外の日本人学校に通っていたこともあり、グローバルな環境の学校にも興味があります。卒業後は広い視野とフィールドで活躍していきたいです。